项目介绍 :

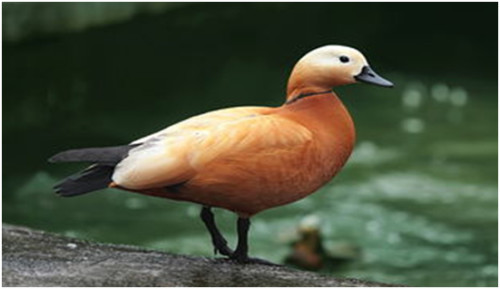

赤麻鸭,体型较大,体长51-68厘米,体重约1.5kg,比家鸭稍大。全身赤黄褐色,翅上有明显的白色翅斑和铜绿色翼镜;嘴、脚、尾黑色;雄鸟有一黑色颈环。飞翔时黑色的飞羽、尾、嘴和脚、黄褐色的体羽和白色的翼上和翼下覆羽形成鲜明的对照。栖息于开阔草原、湖泊、农田等环境中,以各种谷物、昆虫、甲壳动物、蛙、虾、水生植物为食。繁殖期4~5月,在草原和荒漠水域附近洞穴中营巢,每窝产卵6~15枚,卵椭圆形,淡黄色,雌鸟负责孵卵。主要繁殖于欧洲东南部、地中海沿岸、非洲西北部、亚洲中部和东部,越冬在日本、朝鲜半岛、中南半岛、印度、缅甸、泰国和非洲尼罗河流域等地。

(图片来源网络)

赤麻鸭是迁徙性鸟类。每年3月初至3月中旬当繁殖地的冰雪刚开始融化时就成群从越冬地迁来,10月末至11月初又成群从繁殖地迁往越冬地。多成家族群或由家族群集成更大的群体迁飞,常常边飞边叫,多呈直线或横排队列飞行前进。沿途不断停息和觅食。在停息地常常集成数十甚至近百只的更大群体。

(图片来源网络)

赤麻鸭在中国的种群数量曾经是相当丰富的。赤麻鸭在中国北部冬季和迁徙期间是最为丰富的,在长江下游地区也极为普遍和常见,是中国主要产业鸟类之一。但自二十世纪五、六十年来代以来,由于过度狩猎和生境被破坏,致使种群数量日趋减少。据国际水禽研究局1990年组织的亚洲隆冬水鸟调查,中国赤麻鸭的越冬种群数量仅为2834只,印度9995只,尼泊尔2398只,巴基斯坦3982只,缅甸1959只,其他亚洲国家几乎没见到或很少见到。在欧洲和北非,种群数量亦迅速减少,欧洲不足50对,北非1970年调查为1000对,摩洛哥50对左右。至2012年世界总的种群数量约3万只。赤麻鸭被列入《世界自然保护联盟》(IUCN) 2012年濒危物种红色名录ver 3.1——低危(LC),被列入中国国家林业局2000年8月1日发布的《国家保护的有益的或者有重要经济、科学研究价值的陆生野生动物名录》。

(图片来源网络)

2016年,志愿者在达州河流水鸟调查中发现,各种捕鸟和毒鸟的情况越来越多,就在发现赤麻鸭河段的礁石上,有人用疑似农药撒在谷物里面毒水鸟,同时在十米外的河岸边发现死亡的白鹭。在赤麻鸭栖息地撒拌有农药的谷物,其主要目标就是赤麻鸭,赤麻鸭有吃谷物的习惯,保护赤麻鸭栖息地刻不容缓。

(图片来源网络)

不过值得庆幸的是,近年来,国内多个地方改善了生态环境,还对赤麻鸭启动了保护措施,赤麻鸭越冬种群数量也增加了不少。并且,据2016年四川省林业厅出炉的《四川省冬季水鸟同步调查报告》表明,四川省已成越冬水鸟的重要栖息地,越冬水鸟达到63种,骨顶鸡、绿头鸭、赤麻鸭居前三,其中,赤麻鸭有2788只。希望这个趋势能保持下去,希望赤麻鸭的数量能只增不减。

【善款用途】

1)实地调研赤麻鸭繁殖地或越冬地环境现状,搭建志愿者定期巡护平台,为其提供更好的生存条件,保障其数量不减反增的趋势。

2)开展系列赤麻鸭宣传活动,集中宣传鸟类在人类生活中的重要性,增强全民爱鸟护鸟的意识。(注册鸟类商标,制作玩偶、挂饰、布袋、宣传册等)

3)开展鸟类环志活动,研究候鸟迁徙时间、范围、路线、高度、速度和种群数量、年龄等生态学规律。并将获取鸟类数据信息转告至全国鸟类环志中心。

4)举办鸟类环志培训班,帮助鸟类爱好者进一步掌握候鸟监测、鸟类环志等专业技能,为规范鸟类环志管理和候鸟迁徙研究等监测工作的顺利开展提供技术保障。(鸟类基础知识与环志知识讲解+鸟类环志野外实践)

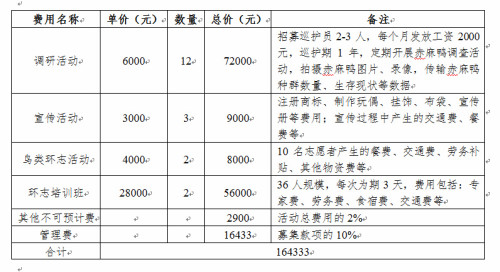

【项目预算】

【项目发起方介绍】

中国生物多样性保护与绿色发展基金会是经国务院批准成立,中国科学技术协会主管,民政部登记注册的全国性公益公募基金会,全国性一级学会。1985年,由时任全国政协副主席吕正操、钱昌照、包尔汉等同志创办,现任理事长为中共中央统战部原副部长、全国工商联原党组书记胡德平同志。

中国绿发会一直致力于生物多样性保护与发展事业。在生物多样性保护领域,更是创新性地提出“中华保护地”的概念,快速、有效、动态地跟进我国生物多样性和环境保护现状,对自然物种资源和文物古迹等针对性地开展保护工作,并在全国范围内率先开展中华保护地体系建设,主动补位职能部门保护工作的缺口和空白。