项目介绍:

褐马鸡为我国一级保护动物,仅现于我国山西吕梁山、河北西北部,目前约计有2000只左右,主要栖息在以华北落叶松、云杉次生林为主的林区和华北落叶松、云杉、杨树、桦树次生针阔混交森林中。成熟的褐马鸡高约60厘米,体长1米~1.2米,体重约5公斤,全身呈浓褐色,头和颈为灰黑色,头顶有似冠状的绒黑短羽,脸和两颊裸露无羽,呈艳红色,头侧连目有一对白色的角状羽簇伸出头后,宛如一块洁白的小围嘴。

(图片来源于网络)

褐马鸡属鸡形目雉科鸟类,因通体浓褐色,羽毛披散下垂形似马鬃而得名。褐马鸡是中国特产鸟类、世界珍禽,中国鸟类学会也以褐马鸡为会标,被誉为“东方宝石”。褐马鸡在中国分布范围小,种群数量少,属濒危物种。褐马鸡最爱炫耀的是它那引人瞩目的尾羽。其尾羽共有22片,长羽呈双排列。中央两对特别长而且很大,被称为“马鸡翎”,外边羽毛披散如发并下垂。平时,它高翘于其他尾羽之上,披散时又像马尾,故称“褐马线”。褐马鸡整个尾羽向后翘起、形似竖琴,十分美观。翅短,不善飞行,只能从山上向下滑翔式地飞行,两腿粗壮,善于奔跑。全身羽毛深褐色,头顶长着黑色的绒毛。嘴巴粉红,脸部鲜红,眼睛后面有一白色颈圈,两簇雪白的绒毛突出于脑后,像一对白犄角,因而有得名“角鸡”,尾巴蓬松上翘,很像马尾,泛着紫蓝色光亮,喙短而尖。

(图片来源于网络)

褐马鸡成群活动,特别是冬季,有时集群多达30余只。主要在地面活动,尤其喜欢林间空地或林缘草地。晚上栖息于松树或桦树上,每日活动多数时间均用于觅食,仅中午休息和进行‘沙浴’,通常活动场所和栖息地较为固定。天亮下树后,常沿固定的路线,成不整齐的纵队向觅食地进发。受惊后则往山上奔跑,即至到达岭脊高处,才又振翅飞起,然后滑翔至山谷或对面山坡上。

(图片来源于网络)

为什么褐马鸡数量会如此稀少、甚至面临着物种灭绝的威胁呢?在中国封建王朝的历史中,为取其尾羽装饰武将的帽盔而猎杀褐马鸡。到了近代,由于褐马鸡的羽毛作为装饰品在欧州市场上的高昂价格,更使它成为乱捕滥猎的对象。60年代曾有人一个月就捕杀褐马鸡300余只。1972年,准备从天津海港出口而被海关截留的褐马鸡,一次就达200多只。直到中国颁布了《野生动物保护法》,这种大规模猎杀褐马鸡的现象才被遏止。然而偷猎还时有发生,1990年春天,北京门头沟区齐家庄乡洪水口村一村民因为在该村附近的东灵山大榆木沟猎杀了一只褐马鸡,被依法惩处。

(图片来源于网络)

人类经济活动的影响也给褐马鸡的生存带来极大的压力。在山西,沙棘的浆果是冬季降雪封山以后褐马鸡的主要食物,由于人们对沙棘的开发利用,造成了人与褐马鸡争夺沙棘的现象,有的地方甚至乱砍沙棘林,长此以往势必威胁褐马鸡的食源。在褐马鸡的栖息地内一年四季放养马、牛、羊等牲畜,践踏山林,污染环境,也严重惊扰褐马鸡的正常生活。每年春末夏初是褐马鸡的繁殖期,也正是当地村民上山采药、砍柴、割条、挖菜等经济活动频繁的季节,许多村民在丛林中发现褐马鸡的巢就连窝走,或追逐驱赶孵卵的雌鸟,这使得它的繁衍生息受到威胁。

我们要做什么:

中国绿发会将对褐马鸡实行就地保护措施,具体包括:

1)生态调查:对褐马鸡活动情况进行全面的调查,包括种群分布与数量、活动面积及面临的主要、次要威胁等。

2)建立志愿者团队,开展调查、巡护等工作。

3)加强宣传:加强保护的宣传力度,建立保护宣传牌,保护林地、保护生物多样性。

4)建立褐马鸡救护站。

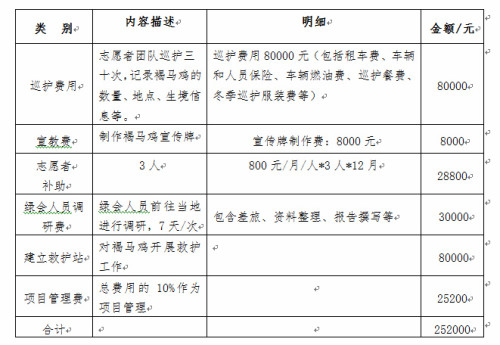

项目预算:

我们是谁:

中国生物多样性保护与绿色发展基金会(简称中国绿发会)是经国务院批准,中国科协主管,民政部登记注册的全国性公益公募基金会。其前身为1985年由时任全国政协副主席吕正操、钱昌照、包尔汉等同志创立的中国麋鹿基金会。

中国绿发会一直致力于生物多样性保护与发展事业。在生物多样性保护领域,更是创新性地提出“中华保护地”的概念,快速、有效、动态地跟进我国生物多样性和环境保护现状,对自然物种资源和文物古迹等针对性地开展保护工作,并在全国范围内率先开展中华保护地体系建设,主动补位职能部门保护工作的缺口和空白。